瑞泉寺 〜鎌倉期唯一の庭園〜

鎌倉三十三観音霊場 第六番札所 千手観世音

鎌倉二十四地蔵尊 第七番札所 どこもく地蔵尊

ご詠歌 はるは花 あきはもみじを あやにせし にしきの山に のぼるうれしさ

開山は夢窓疎石。

鎌倉公方となった足利基氏が中興、夢窓国師作の禅の思想に基づいた庭園は、書院庭園の起源ともいわれるそうです。

鎌倉に存する鎌倉期唯一の庭園として、国の名勝に指定されています。境内は5万坪に及びます。

代々鎌倉公方の菩提寺として栄え、関東十刹第一位の格式を誇り、塔頭も十二院を数えたといわれています。

永福寺跡を左にまっすぐ、通玄橋を超えます。

少し行くと道の左側に空き地があり、立て札と庚申塔と石柱が立っています。

立て札には「荏柄天神社御旅所」と書かれ、石柱には「三社大権現」と刻まれているそうです。

まっすぐ進むと総門が見えてきます。

ちなみにこの道、狭くて、車が通ると轢かれそうになるので要注意です。

石段にたどり着きます。その前に左へ行く道がありますが、墓地に続く道なので行かないようにしましょう。

左の旧道が男坂、右が女坂です。男坂は苔むしているので歩行要注意です。

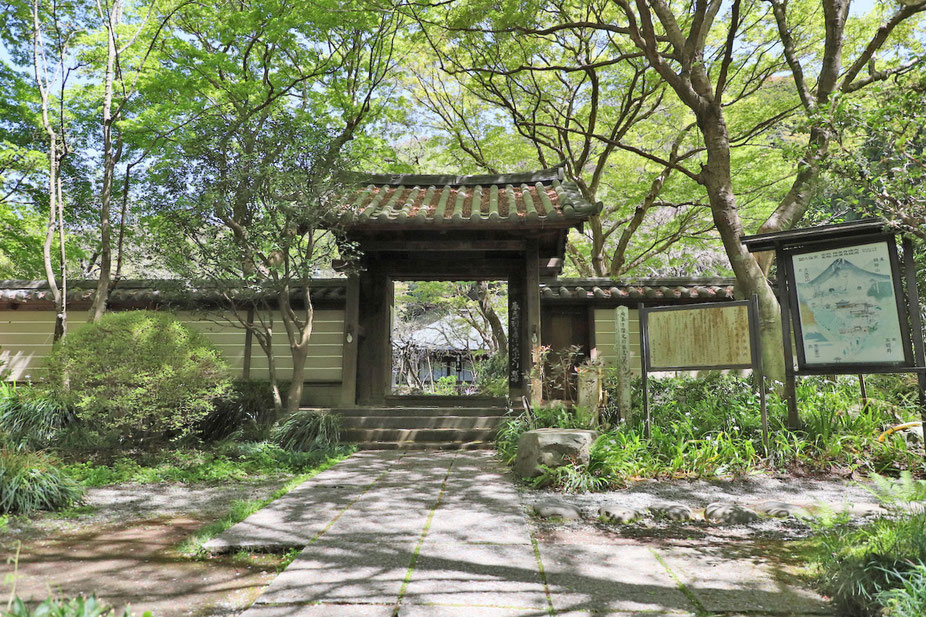

どちらの道を進んでも山門に繋がります。

山門に辿りつきます。

左端、歌人山崎方代の文学碑です。「手の平に 豆腐をのせて いそいそと いつもの角を 曲がりて帰る」とあります。

真ん中、松陰吉田先生留跡碑です。吉田松陰は何度も瑞泉寺に足を運んだようです。

右(山門に一番近い)が吉野秀雄の文学碑です。

「死をいとひ 生をもおそれ 人間の ゆれ定まらぬ こころ知るのみ」とあります。

山門横に「一覧亭復興碑」と刻まれた石柱があります。現在は非公開で、庭園奥の山頂にある建物、徧界一覧亭のことだそうです。

山門を潜ってすぐ左手に久保田万太郎の文学碑があります。「いつぬれし 松の根方ぞ 春しぐれ」とあります。

さらに左奥に、半跏趺坐(はんかふざ 結跏趺坐を略式にした、片足を他の足の股の上に組んですわる)の地蔵菩薩像があります。

錦屏晩鐘の前に、安国利生塔があります。これは、南北朝時代全国に建立された寺塔で、夢窓疎石の勧めの勧めにより足利尊氏・直義兄弟が、各国に一寺(安国寺)一塔(利生塔)の建設を始めたものだそうです。

その後ろ、ちょっと小高い丘のようになっています。

登るとそこは「ムジナ塚」、法衣を纏った狸の石像があります。

錦屏晩鐘です。

錦屏晩鐘の奥に大宅壮一の文学碑があります。「男の顔は履歴書である」、男らしい。

本堂です。

徳川光圀寄進の千手観音像(市文化財)が祀られています。

開山堂です。国の重要文化財である夢窓国師坐像が安置されているそうです。

地蔵堂です。どこもく地蔵様が安置されているそうです。

すぐ奥が瑞泉寺庭園になっています。夢窓国師が作庭した庭園ですね。

貯清池に向かって橋が二つあります、その先は錦屏山の頂上にある徧界一覧亭に続くのだそうですが、この道は一般には公開されていません。