浄智寺 〜鎌倉五山第四位〜

鎌倉五山 第四位

鎌倉十三佛霊場 第六番札所 変成王 六・七忌引

鎌倉三十三観音霊場 第三十一番札所 聖観世音

鎌倉二十四地蔵尊 第十二番札所 聖比丘地蔵尊

鎌倉・江の島七福神 布袋尊

ご詠歌 けふよりぞ こがねのやまに 入りにけり きよきさとりの ちえをとりつつ

五代執権北条時頼の三男、宗政の菩薩を弔うため、夫人と息子の十代執権師時が創建した、鎌倉五山第四位の禅刹、浄智寺です。

開山に招かれたのは南洲宏海、しかし、師である大休正念と兀菴普寧に譲ったことで、開山は三名の名が連ねられます。

1356年(延文元年・正平11年)の火災により伽藍は消失、室町時代には方丈、書院、法堂などの建物や多くの塔頭があったそうです。

境内は国指定史跡。

北鎌倉駅からちょっと歩くだけでこんな素敵な空間が!

惣門(山門はもう一つ奥)手前、石段と左手には鎌倉十井である甘露の井があります。

惣門(高麗門)です。

江戸時代後期のもので、門にはもとは扉があったらしいです。

円覚寺開山の無学祖元が書いたと言われる「寶所在近(ほうしょざいきん)」の扁額がかかっています。そのまま読むと「宝は近くにある」だけど、実際はお経の文言で「もう少し修行しなさい、そうすれば立派なお坊さんになれます」という意味だそうですよ。

参道の石段を登ると、山門(鐘楼門(しゅろうもん))があります。

こちらの山門は鐘楼がついた鎌倉市内唯一の門で、二層に鐘楼があるそうです、よく見えないけど(笑)。

書は、石川丈山によるものといわれる扁額、「山居幽勝(さんきょゆうしょう)」(仏の世界にあって、深く静かですばらしい地にあるという意味らしいです)が架かっています。

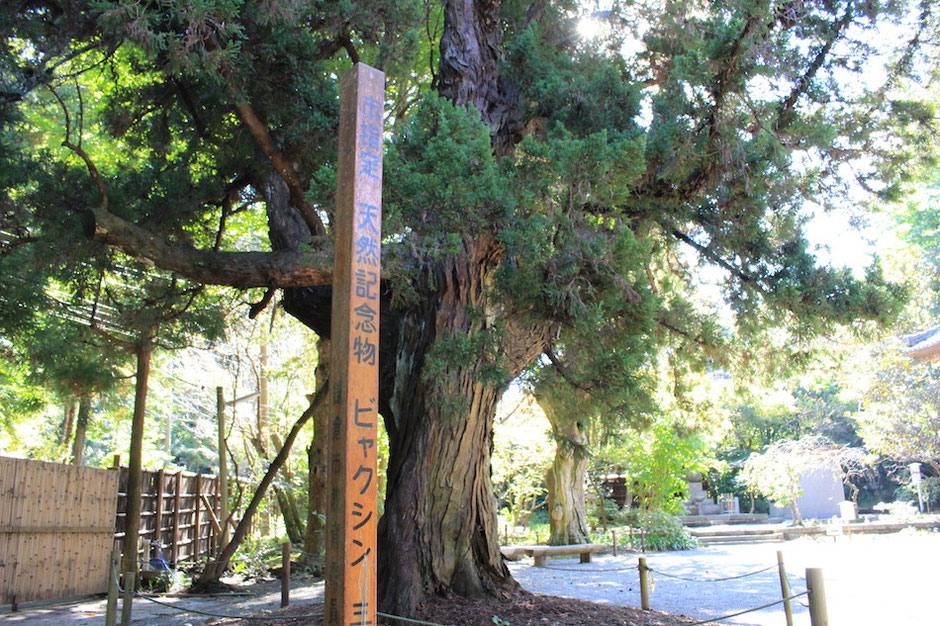

山門をくぐってすぐ左手に、巨大なビャクシンの木があります。

ビャクシンの右手に仏殿があります。 「曇華殿」(どんげでん)の額を掲げ、中には三体の仏像が祀られています。 真ん中が現在仏の釈迦如来、向かって左が過去仏の阿弥陀如来、右が未来仏の弥勒如来、室町時代の作だそうです。

奥に進むと墓地があり、さらに右に進みます。

すると、井戸や横井戸、やぐら、狸の像、竹林が出迎えてくれます。

さらに進むと布袋尊の案内がありますが、その手前に観音様の像があります。

鎌倉・江の島七福神の布袋尊です。

棟門(むねもん)を抜けると最初に拝観料を払った受付のところに出ます。

この棟門、扉に葵の紋がついていて葵門とも呼ばれているそうです。気品のある門ですね、江戸時代後期のもだそうです。

葵の紋、浄智寺は徳川所縁の寺ではないけれど、この紋を幕府が建ててくれたので葵の紋があるのだそうですよ。