高徳院 〜阿弥陀如来〜

鎌倉三十三観音霊場 第二十三番札所 聖観世音

鎌倉六阿弥陀 第一番 阿弥陀如来

ご詠歌 かぎりなき いきとしいける ものをみな もらさでめぐむ 慈悲のちぶさに

露座の大仏、阿弥陀如来像で知られる高徳院です。

正式名称は、銅像阿弥陀如来坐像、国宝です。

奈良の大仏が勅命で作られたのに対し、鎌倉の大仏は民衆の浄財を集めて完成されたと言われています。

1238年(歴仁元年)に着工された元々の大仏は木造でした。1247年(宝治元年)に大風で倒壊、1252年(建長四年)に現在の青銅像が鋳造され大仏殿に安置されたそうです。

まずは入り口の仁王門です。

大仏様です。

総高約13メートル、総重量百二十二トン。

近年、発掘調査により、大仏殿の建物跡と鋳造過程を示す遺構が確認され、鎌倉大仏殿跡として国指定史跡となりました。

礎石です。

創建当初に大仏像を収めていた堂宇は60基の礎石に支えられていたとのことです。

今も境内に遺る同礎石は56基だそうです。なんだか分からないで腰を下ろす方多し(笑)。

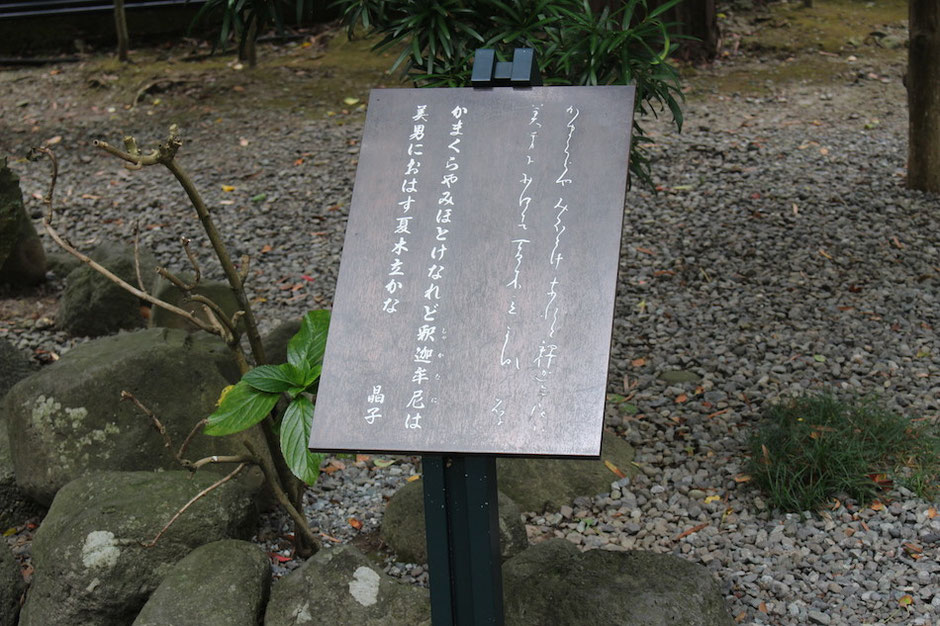

大仏様の奥、観音堂手前にある、与謝野晶子の歌碑です。

かまくらやみほとけなれど釈迦牟尼は 美男におわす夏木立かな と歌われています。